痔核とは?

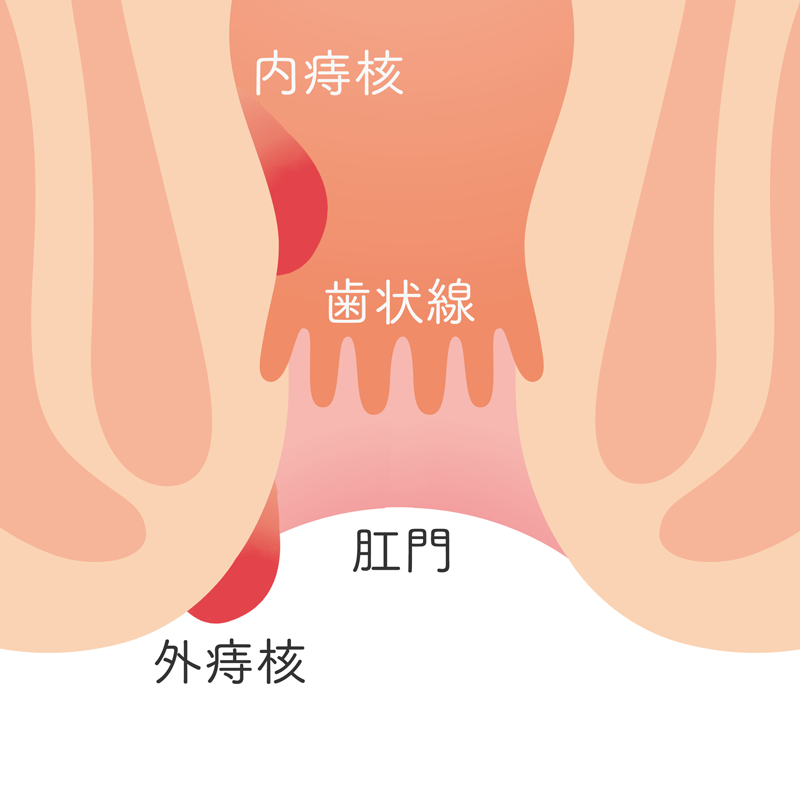

痔核は、歯状線より内側にできる内痔核と、外側にできる外痔核のふたつに分けることができます。

内痔核は直腸粘膜下の血管の塊がふくらんだもの、外痔核は肛門のまわりの皮膚の下の血管がふくらんだものです。

内痔核と外痔核を合併した内外痔核の形をとることが非常に多くなっています。

主な原因は?

- 便秘になると排便の際、息んで腹圧が加わり、肛門部のうっ血を起こします。また、便が直腸にたまって肛門部を圧迫して血液の流れが悪くなり、痔の原因となります。

- 下痢の場合は、便秘ほど肛門を傷つけることは少なくなりますが、不消化な刺激物を含むため肛門部を刺激し、痔を悪くすることがあります。

- 長時間同じ姿勢を続ける仕事、例えばタクシー・バス・トラックの運転手、座りっぱなしの事務員、反対に立ったままの仕事の店員・理容師・料理人・左官などでは、肛門部のうっ血を生じ痔が悪くなります。

- 肛門部の不潔は炎症が起こりやすく、痔の原因となります。

- 香辛料・アルコール類などの刺激物を摂りすぎる人は肛門部を刺激し、うっ血の原因になり痔を悪くします。

- 妊娠で子宮が大きくなるにつれて肛門を圧迫します。このため血液の流れが悪くなり、痔の原因となります。また、出産の場合は、強く息んだりするため、痔を悪くすることが多くなります。

なりやすい人は?

- 便秘気味の人

- 下痢気味の人

- 長時間同じ姿勢を続ける業種の人

- 酒・コショウなど刺激物を好む人

- 妊婦や産後の人

- スポーツ選手

症状(進行度)

Ⅰ度・・・ 小さく排便時に出てこない

Ⅱ度・・・ 中位で排便時に出てくるが自然に戻る

Ⅲ度・・・ 大きく排便時に出てきて自然には戻らない

Ⅳ度・・・ 出っぱなしのもの

発生部位

痔核のできやすい場所は一般的に、3時・7時・11時の位置に発生しやすくなっています。

病気に気づいたら?

医師の診察を受けてください。

診断方法

触診・指診・肛門鏡を用いた肛門診・内視鏡検査で診断します。

検査法

指診・肛門鏡を用いた肛門診・内視鏡検査があります。

治療法

症状が軽いなら、坐薬、軟膏、内服薬を使用する保存療法によってよくなることがほとんどです。保存療法に適しない場合、手術になります。

手術

注射療法(硬化療法・ALTA)

PPH法

結紮切除術

合併症について

手術後、麻酔の影響で頭痛が起こることがあります。

出血や傷が化膿したり、腫れることがあります。状態により処置を行います

退院後の日常生活

家事は、休憩を取りながら行ってください。

仕事の再開については退院時、または再来時に主治医に確認してください。

退院後の通院について

退院時に主治医に確認してください。

薬について

内服薬は、①うっ血を防ぐ ②炎症を抑え、腫れをとる ③痛みを軽減する ④出血を止めるなどの目的で使います。

軟膏は、①炎症を抑え、腫れをとる ②傷を治す ③感染を防止するなどの目的で使います。

予防法

「痔にならない7つの方法」をご覧ください。

よくいただくご質問

くるめ病院にお寄せいただいた、痔核に関するご質問にお答えしています。

その他のご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

![]()

痔核とは何でしょうか。いぼ痔とは違いますか?

![]()

肛門付近の血管がだんだんとふくらんできて静脈の中に血液がたまりやすくなり、塊状になっているのが痔核です。

さまざまな原因により次第に大きくなっていき、20~30歳で症状が現れてきます。

また、いぼ痔とは痔核を俗にいう言葉です。ただし言葉の使われ方は曖昧で、他の病気が含まれている場合もあります。

![]()

痔核の悪化を防ぐにはどうしたらよいでしょうか。

![]()

- 遺伝的傾向のある人は、若い頃から特に注意しておき、家族的傾向のある人は、食事や生活習慣を家族みんなで改めるようにしましょう。

- 偏食や不規則な生活などの悪い習慣は、改めましょう。

- 食事は刺激の少ない物・繊維の多い物・便通をよくする物・水分などを多く摂るように心掛けましょう。

- 排便は規則正しく毎朝食後に行うようにして、ゆっくりと用を足すようにしましょう。

- 入浴はなるべく毎日行うようにし、痔の悪い人は、温水洗浄器便座を適度に使用しましょう。

- 時々休んで、血液循環を良くするような運動をしましょう。

- 妊娠中は悪化しやすいので、一度専門医を受診しましょう。

![]()

痔核の手術は、どんな場合に必要でしょうか?

![]()

痔核は、すべてが手術しなくてはならないというわけではありません。薬をはじめ、凍結・硬化・結紮療法など通院で受けられる治療もあります。しかし、次の場含には、手術を行うことが望ましいとされています。

- ちょっと咳をしたり、力んだだけで、容易にとび出してきて、戻してもすぐ出てしまう場合

- いくつもの痔核が脱出し、肛門全体が菊花状に広がった状態(脱肛)になった場合

- 脱出した痔核が括約筋にはさまれ、しめつけられて嵌頓(かんとん)痔核となった場合

- 長時間脱出し、日常生活や仕事に差し支えがある場合

- 脱出が強く、他の肛門の病気を引き起こしている場合

- 前回の出産で痔核がひどく悪くなったことがあり、再度出産の予定がある場合

- 若い人でかなり痔が悪くなり、出血・痛み・脱出を繰り返す場合

- 以前に外来処置などによって一時的に脱出しないようになったが、再発した場合