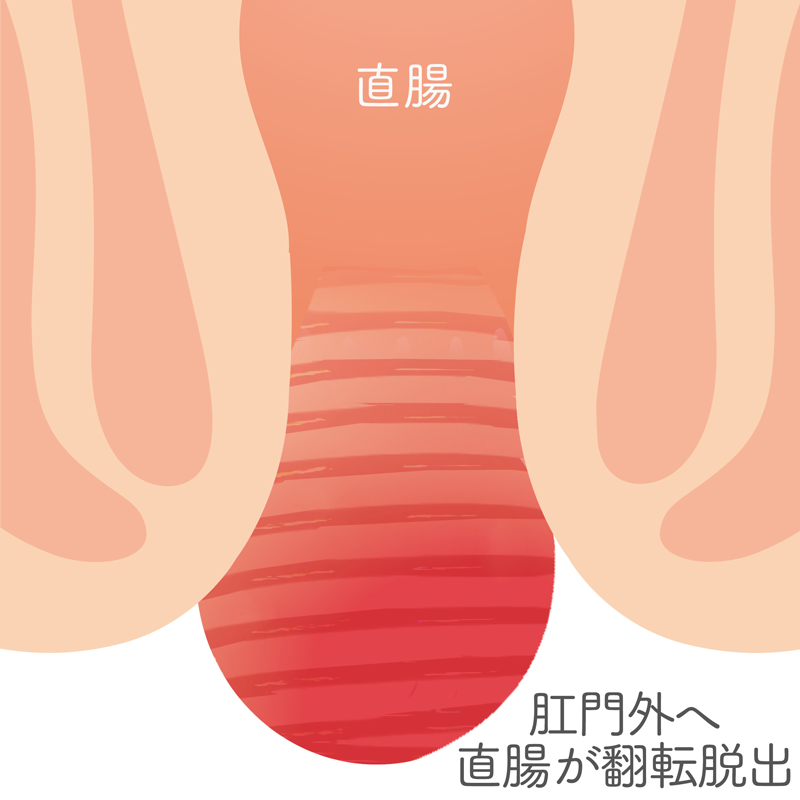

直腸脱とは?

直腸が肛門から肛門外へ反転し、脱出してくる状態のことを「直腸脱」といいます。

初期は、排便時に直腸の脱出に気付きますが、何もせずに肛門内に戻ります。次第に、排便後に用手還納(指で肛門内に納める)が必要となり、ついには、排便時以外にも脱出したままになります。これらの脱出感に加え、直腸粘膜が下着に擦れて、びらんを形成し出血したり、肛門括約筋の低下で便失禁になったりすることがあります。

主な原因は?

直腸は骨盤底筋群などによって支持されており、容易に脱出することはありませんが、これらの筋群が弱って伸びると直腸が肛門外に出てくるようになります。

なりやすい人は?

高齢者、経産婦、子宮手術の既往

症状

排便時の直腸の脱出

発生部位

直腸~肛門

病気に気づいたら

専門病院の受診をおすすめします。

診断方法

視診・触診と共に努責診(浣腸し、排便を促して肛門の状態を観察します)が必要です。

検査法

診察時に脱出していなければ、直腸脱を見逃すことになるため、問診で直腸脱を疑った場合は、努責診(浣腸し、排便を促して肛門の状態を観察します)を行います。

高齢の女性に骨盤臓器脱(子宮脱、膀胱瘤、小腸瘤、直腸瘤)を併発する場合が約40%と多いので、骨盤内の多臓器の脱出検査も行います。

治療法

原則として、手術療法が適応されます。

手術

経肛門手術と腹腔鏡手術があります。

○代表的な手術例

経肛門手術:チールシュ法、ガントー三輪法 等

腹腔鏡手術 :直腸固定術 等

後遺症について

経肛門手術は、ゆるんだ筋肉や支持組織はそのままのため、開腹術に比べ再発率が高く、術後に排便障害を起こすことがあります。

退院後の日常生活

便のコントロールと骨盤底筋の筋力アップ(骨盤底筋体操)をしましょう。

退院後の通院について

医師の指示のもと、通院してください。

BF(バイオフィードバック)療法によって、肛門を締める練習をして括約筋の強化を図ります。

薬について

息まずに排便するために、緩下剤を使用します。

予防法

骨盤底筋体操で、骨盤底筋の筋力アップを行いましょう。

よくいただくご質問

くるめ病院にお寄せいただいた、直腸脱に関するご質問にお答えしています。

その他のご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

![]()

直腸脱とは、どんな病気ですか?

![]()

直腸が肛門から肛門外へ反転し、脱出してくる状態のことを「直腸脱」といいます。以下に分類されます。

○完全直腸脱

脱出の程度に応じて、直腸の全層が完全に肛門外へ脱出する。

○不完全直腸脱(直腸粘膜脱)

直腸の粘膜の一部が脱出する。

○不顕性直腸脱

直腸が直腸内に重積しているが、肛門門外への脱出を認めない。

直腸が脱出することで、便漏れや排便障害などの症状から、生活の質が著しく障害されますが、羞恥心もあり一人で悩んでいる方もいらっしゃいます。同じような症状でお困りの方は、専門医へご相談ください。

![]()

直腸脱の原因と症状について教えてください。

![]()

○原因について

直腸脱の原因は、骨盤底や肛門の周りの筋肉が弱くなる、直腸の固定が弱くなる、直腸やS状結腸が長い、排便習慣、慢性的な咳などがありますが、一因のみで発症するものではなく、いくつかの因子が絡み合い、直腸の脱出が起こるものと考えられています。

○症状について

直腸脱の症状は多様です。

脱出感、肛門の違和感をはじめ、便が出にくい、便が漏れるなどの排便障害、出血、肛門痛、肛門周囲の湿疹、かゆみ、頻回の便意などの症状があります。

![]()

日常生活で気をつけることを教えてください。

![]()

息まずに排便できるような便通習慣が基本となります。骨盤底筋体操などを行うことも大切です。痔の予防心得をご紹介している「痔にならない7つの方法」もあわせてご覧ください。

![]()

直腸脱の予防法や再発させない方法はありますか?

![]()

骨盤底の筋肉が弱くなることで脱出することがありますので、骨盤底筋体操を行い骨盤の筋肉を鍛えることが有効です。自己流のやり方で、逆に体の負担になることがありますので、専門医へ相談して理学療法士の指導のもとに行うことをおすすめします。

![]()

手術をしたら元へ戻りますか?

手術後、再び脱出することはありますか?

![]()

手術を行うことで脱出しないようになりますが、残念ながら再度脱出する場合があります。おなかから直腸をひっぱり上げて固定する術式については、再発率が低いと言われています。

![]()

治療のため手術が必要と言われました。

高齢のために手術に耐えられるかとても心配です。

![]()

全身麻酔で手術を行う場合、原則的に腹腔鏡を用いた手術(おなかに1~2cm程度の切開を5か所加えて行う手術)で行います。まず、手術自体が体への負担が少なく、術後の傷の痛みも少ないため、高齢の方にも問題がない手術となります。その他にも腰椎麻酔(下半身麻酔)で行う手術もあり、患者様の状態に応じて、手術方法を選択しますのでご安心ください。

![]()

治療方法、入院期間について教えてください。

![]()

○治療方法について

脱出しないようにするためには、手術が必要となります。

直腸脱の手術は、全身麻酔をして、おなかから直腸をひっぱりあげて固定する方法(再発率が低い)と、腰椎麻酔(下半身麻酔)をして肛門から出ないようにする方法があります。脱出の状態や全身の状態を検査して、治療方法を決定します。

○入院期間について

全身麻酔をして手術した場合は、約1〜2週間程度の入院となります。

腰椎麻酔(下半身麻酔)で手術した場合は、数日から1週間程度の入院となります。

いずれの手術も、術後の排便状態を確認し、コントロールができる状態になってから退院となります。